文・攝影照片/高彩雯(譯者)

「坂本龍一是誰?」

上週和任教於美國的友人爬山,他說起臺海現狀,「近幾年臺灣很幸運,做對了一些事,又有香港和烏克蘭在前示範,西方人如今是比較明白『臺灣』困境了。雖然還是有冀望中國的左派,不過大家漸漸明白習近平中國和以前的中國不一樣,是侵略者⋯⋯」聽到這裡,我也跟他分享,「最近翻譯坂本龍一的書,他有非常左派理想主義的地方,也不吝展現出對中國崛起的期待,不過那是上個世紀的事了⋯⋯」世紀的世紀末,「改革開放」後的強國已然起飛,懷抱著戰爭罪咎感的某些日本左派,對中國的心情尤其複雜。

沒想到,過了幾分鐘,他問:「坂本龍一是誰?」

我心中「嘩」然,但表情大概沒變,雖然他不知道坂本龍一,卻無意間念對了書名。

坂本龍一,音樂家、演員、抗議者⋯⋯無法定義的人

他曾為大島渚的《俘虜》(1983)配樂,而大島渚本來是邀請他演戲,結果他提出交換條件,跟導演說那音樂也讓我來吧,於是出現了名曲〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉。為貝托魯奇的《末代皇帝》(1987)配樂,拿了1988年的奧斯卡獎,其他還有《遮蔽的天空》(1990)、《小活佛》(1993)、《神鬼獵人》(2015)⋯⋯等片的配樂傑作。

戲劇上,如前所說的《俘虜》,片中他飾演日軍首領,明明是軍國主義的象徵,卻化了濃重眼粧,陰柔美麗,片中被俘虜大衛鮑伊的一吻,衝決了國家、階級和性別秩序,成為影史經典,《末代皇帝》中演出甘粕正彥。後來日本友人告訴我,年輕時的坂本龍一,有妖美陰柔的面向,曾經帶動男孩們的化妝風潮,可說是視覺系元老。

忌野清志郎與坂本龍一合作的 〈い・け・な・いルージュマジック〉,是資生堂紅極一時的廣告歌曲。

在音樂上,早在1978年坂本龍一和細野晴臣、高橋幸宏組成了另類音樂團體「YMO」,融合了電音和東方情調的旋律在歐洲巡演時造成旋風,紅回日本,成為日本電音的先鋒三重奏。組YMO的同一年,他也推出個人專輯《Thousand Knives》。認識YMO團員高橋幸宏時,坂本龍一還是東京藝術大學碩士班學生,當時很少人攻讀研究所,高橋問他:「念研究所,那以後要當教授嗎?」因此被暱稱為「教授」。或許加上他有時嚴肅的表情,這個暱稱就跟了他一輩子,連愛女美雨在公開場合都稱他為「教授」。後來YMO解散,教授還是在搖滾、電音和古典的基礎上持續創作,多次與各地音樂人攜手合作,亦被譽為「世界的Sakamoto」。

高中時參加安保抗議的這位青年,很早就是基進的環境保育運動者。在西班牙音樂節宣傳「停止六所村核電再處理工廠」,創作音源供人自由下載混音,引發全世界的再製熱潮,表現了極富創意的抗議方式。三一一後到福島的反核活動,彈奏在海嘯中受難的鋼琴,撫摸鋼琴喃喃說著「啊,這還能彈呢。」的表情,真是溫柔。即使身體已不堪病痛折磨,為反對明治神宮御苑再開發計畫,成立了守護森林的社團法人「more trees」。去世前一個月,他還投書給東京都知事小池百合子、文部科學相永岡桂子、新宿區區長等五人,期待能保護神宮周邊的上千株百年老樹。(報導連結)

在《skmt 坂本龍一是誰》的文庫本後記中,採訪者後藤繁雄寫到在首相官邸外的抗議集會聽到教授的簡短演說,大受震動。就算罹癌,教授總是「在正確的時候置身於正確的地方,那一往直前的勇氣,是當今最富創造性的事物。」

在他眼中,教授是「運動體」——不斷動著的人,不想被定義,不願享受「藝術家特權」,起身行動,只是「因為想做就做了」。

採訪・入魔・偏執

這本書的體例很奇怪。後藤繁雄在一開頭,就很聰明地為習慣傳統傳記寫法的人打了預防針——

“「這本『書』,既是關於坂本龍一的,也是坂本龍一的『書」。不過,這本『書』,既是坂本龍一的『傳記』,又不能說是『傳記』。是某種證明文書,也是集合了前後不連貫的眾多片段編輯而成的作品。」(〈〇〇一 計畫〉)”

後藤花了十年訪問坂本龍一,在東京、在紐約、在巴塞隆納⋯⋯有當面採訪、有用email提問,還特地寫到教授要他偶爾可以打電話,甚至發生過在後台聊到開演五分鐘前工作人員叫人的狀況。

不加收束,任性呈現側寫斷片的寫作手法,如封面圓點般「大珠小珠落玉盤」,隨便拾掇都是思想的珠玉。如同「街拍」的速寫記錄,為世人留下了重要線索。(有時零散到我想抓住後藤的衣領問他這樣隨意丟線頭是對的嗎?但或許有些線頭會給撿拾到的人若干靈感?)

如訪問者後藤坦承的,他在採訪時失去了與受訪者的「火星上的人類學家」的距離,但就是其凝視深淵的獨特焦點,讓深淵向他全然開放。靈光片羽,又恢宏,又輕盈。讀到某些片段時,我彷彿窺見了後藤的笑意。這樣近身訪問的特權,連身為(不是特別狂熱的)樂迷的我,都羨慕不已。

《skmt》一書,來自上千次的叩問,我不禁想起敻虹的詩——「山水因我千次的呼喚,而起了震耳的回響」;也像普魯斯特問卷或唐綺陽與炎亞綸的節目——《三十六題愛上你》,有心理學假設認為親密關係能在三十六題之間發酵,我幾乎信了。一千個問題後,訪者愈發著迷,而受訪者習慣被定點觀測⋯⋯這是「愛」吧,後藤則說是「一段特別關係的形成」。

在翻譯時,我一再驚豔於後藤顯影出的坂本龍一宇宙之繁複優美。教授「自己就是一種二十世紀音樂的過濾器」(〈〇四九 過濾器〉),也是從「約翰凱吉、古典音樂和披頭四的混合」出發的人,後藤當然為樂迷盡力呈現了教授與古往今來音樂人的「交流」——其中自以為德布西再世的段落讓我在電腦前笑噴。

教授對音樂的哀傷之井和救贖高原的比喻極為真切。他發現「『哀傷』,對我來說,是『向下的能量』。開了像『井』一樣的洞,無限往下延伸。」在作曲時他挖掘幻設的井水,用井水深度比擬哀傷的深度。在為《小活佛》配樂時,一開始貝托魯奇聽了他交出的音樂,告訴他太憂傷了不能用。他任性不改,直接另挖了一口井給他。(很中二,帥到讓人想跳進他的井裡)

創作祈禱和救贖的音樂時,他「在一個樂章中,排除了有山有谷那種音樂起伏的故事性,只讓『情感的高原』連綿不絕⋯⋯沒有敘事性結構。」我才明白為何聽教授的音樂,總會幻視出綿延不已的心象風景。

音樂對大腦、對身體的影響,身為創作者的他愈發明白,而他身為高敏感的聽眾,多次製作曲目單的行為也是一則控制狂的都市傳說。他曾經聯絡紐約他最愛的日本懷石料理餐廳「嘉日」(Kajitsu),給了對方一份歌單,因為「你們的食物是天堂,音樂卻是地獄」,讓他幾乎食不下嚥。最近,坂本龍一團隊釋出教授本人製作的葬禮歌單,是他預排好的送行曲,如此在乎音樂,毫不妥協,果真是熱愛音樂到最後的人啊⋯⋯

教授的父親是日本文藝出版社河出書房的傳說名編坂本一龜,聽說脾氣極差,是在二戰時上過戰場的九州男兒。坂本龍一形容他「就算在家,也是『可怕到沒辦法跟他說話』的人」(〈一九六 父親的死〉)。日本作家延江浩曾提到:一龜桑曾經把大江健三郎罵到體無完膚;不留情面地要水上勉重寫文章四次;對三島由紀夫說過:「你當什麼公務員,寫小說吧!」,三島由紀夫辭去大藏省公職開始寫小說就正正與一龜桑的鞭策有關。

父親在坂本龍一的YMO時代,也曾怒罵他「我可不是為了讓你當小丑才把你送去東藝大的!」知道這些事,再讀到他小時候喜歡美劇《最愛老爸》,就能理解美式的自由作風和父子之情的奔放表達為何對他那麼有吸引力。

只有花費十年光陰的瘋魔編輯,才能挖出這些看似不起眼其實意義深遠的小插曲,那或許是教授唯一脫口而出的瞬間,身為採訪者在場,以靈魂之眼拍下了那個時刻,是文字世界的布列松。

坂本龍一父親,坂本一龜傳記之書影

反抗,去中心,逃離

戰後日本經歷了美國化浪潮,被「託管」近似殖民經驗,日人對美式民主照單全收。比起安靜內向的日本人,人們普遍相信美國人很能說出個人意見,是「民主」的象徵。但九一一後,坂本龍一面臨了對美國(後來他多稱為美帝)民主的巨大幻滅。眼前所見的人權倒退、語言的虛矯欺瞞、媒體的戰爭操作,讓他重新思考帝國的意義、生態系的過去現在與未來、以及自己能做些什麼。

創作和演奏,對他而言從不是「因為有什麼要說的,所以連動到手指」般的反射行為,不過現場聽了蘇珊・桑塔格朗讀《在美國》以後,他更體會到「傳達」技術的重要。平易近人的語言很重要,而且我們不能天真地相信,只要說出正確的話語,意念就能傳達出去,要知道傳導的方式也會左右傳遞效果。在訊息滿天飛的時代,「不管內容多麼正確,若無法與他人連結,就不可能溝通。」(一九四 〈關於平易〉)所以他甚至想過要連結生態和情色來發行新雜誌,「不然男人不會感興趣」。

不願被一貫的意義束縛,只是一以貫之地逃離霸權式的中心,抗拒任何齊整的解釋或編排,在音樂上他想方設法「找樂子」,珍惜聽音樂時碰上的「喜悅和驚奇」。生存上,他以為值此時世,若想尋求乾淨的食物、空氣與水的淨土,只得發展糧食與能源自給自足的新村。思想上,想從美國逃離,想從現下逃離的他,受到亞洲祖語概念的吸引,竟然還迷上了韓劇《冬季戀歌》!

對語言和人類學的追索,連結起他一向對原住民的關心和對殖民主義的反思。他曾說希望能到阿伊努或沖繩居住,也對「大和民族」的單一民族敘事保持警醒的距離。諏訪(長野)之地保持的原生信仰文化,在大和政權的侵略下神奇地得以延續,他也興奮地和後藤分享在諏訪神社見到的「神體」。

教授為是枝裕和導演配樂的新片《怪物》,場景正在諏訪。這是巧合嗎?

悼念與法然院之櫻

三月底去了日本一趟。在四月二號,和全世界一起,得知了教授在三月二十八日已離開人世的消息。

當然所有樂迷都明白,這天遲早得來。去年底的線上鋼琴演奏會,教授瘦削的身軀,彈奏出宛如「結晶體」的音樂,帶給全球樂迷意外的年終禮物,但他清瞿的容顏亦讓人不忍,整個人是真的結晶於音樂之中了。

編輯好友小毛希望我幫忙買《12》作為紀念,於是我去了京都的淘兒唱片行。多久沒到實體唱片行了?光是拿起店內耳機試聽音樂,就不免生發思古幽情,音質之好使人落淚。一進店頭便見悼念的專櫃,到了日本現代音樂區又是一櫃他的專區。從店員自製的教授專輯清單,能看出滿溢的愛與尊敬,教授真的是被日本人深深愛著的啊。

幾天後,我前往法然院憑弔。

法然院位於哲學之道尾端,日本佛教大師法然曾經於此結庵,算是淨土宗系統的寺院。櫻花季尾聲,哲學之道櫻吹雪,追櫻人潮洶湧,人人自拍比讚,對比之下,法然院保有寂寞卻不蕭條的氣韻。而我之所以前往法然院,是為了書中僅此一場的實驗演奏。

《skmt 坂本龍一是誰》一書,如前所說,後藤繁雄大部分的篇幅都在側記,有時簡單地用自己的話勾出教授的話語。不過,法然院〈實驗LIVE〉一節,是他參加教授和高谷史郎在京都的實驗演奏會的感想,抒情而餘音繞梁。

那場演奏會的場地在法然院的方丈禪室,平常放了京都畫家堂本印象畫的紙門,一般不對外公開,只有春秋兩季各七天的特別拜觀才有機會深入堂奧。方丈禪室面對的方丈庭園,有淨土宗意涵的石山與石橋配置。本堂在阿彌陀佛前日日供花,花朵散落木地板上,名為「散華」儀式,以二十五朵香花象徵往生之際來迎的二十五菩薩,美的不得了。時值椿花盛開時節,木地板上的椿花是救贖的象徵,是大往生境界。

十幾年前教授在此辦了一場音樂與影像結合的實驗劇場,後藤記錄時強調了傍晚時分的寺院空間感,沒有開始,沒有結束,迴響了樂音、「噪音」和自然之音,雨將落未落的空氣感,還有對微明微闇時刻的陰翳禮讚。

那位寫出《陰翳禮讚》的谷崎潤一郎,不也長眠於法然院墓地嗎?於是我順路探訪(還拜訪了哲學家九鬼周造和歷史學家內藤湖南)。

盛開的老櫻花展開羽翼般庇護著潤一郎夫妻的墓,墓石上一書「空」,一書「寂」。一位老太太在旁,見我獨行,友善來搭話,對著我讚美眼前景:「這真是很好的地方啊~」。

希望教授也到了很好的地方了。

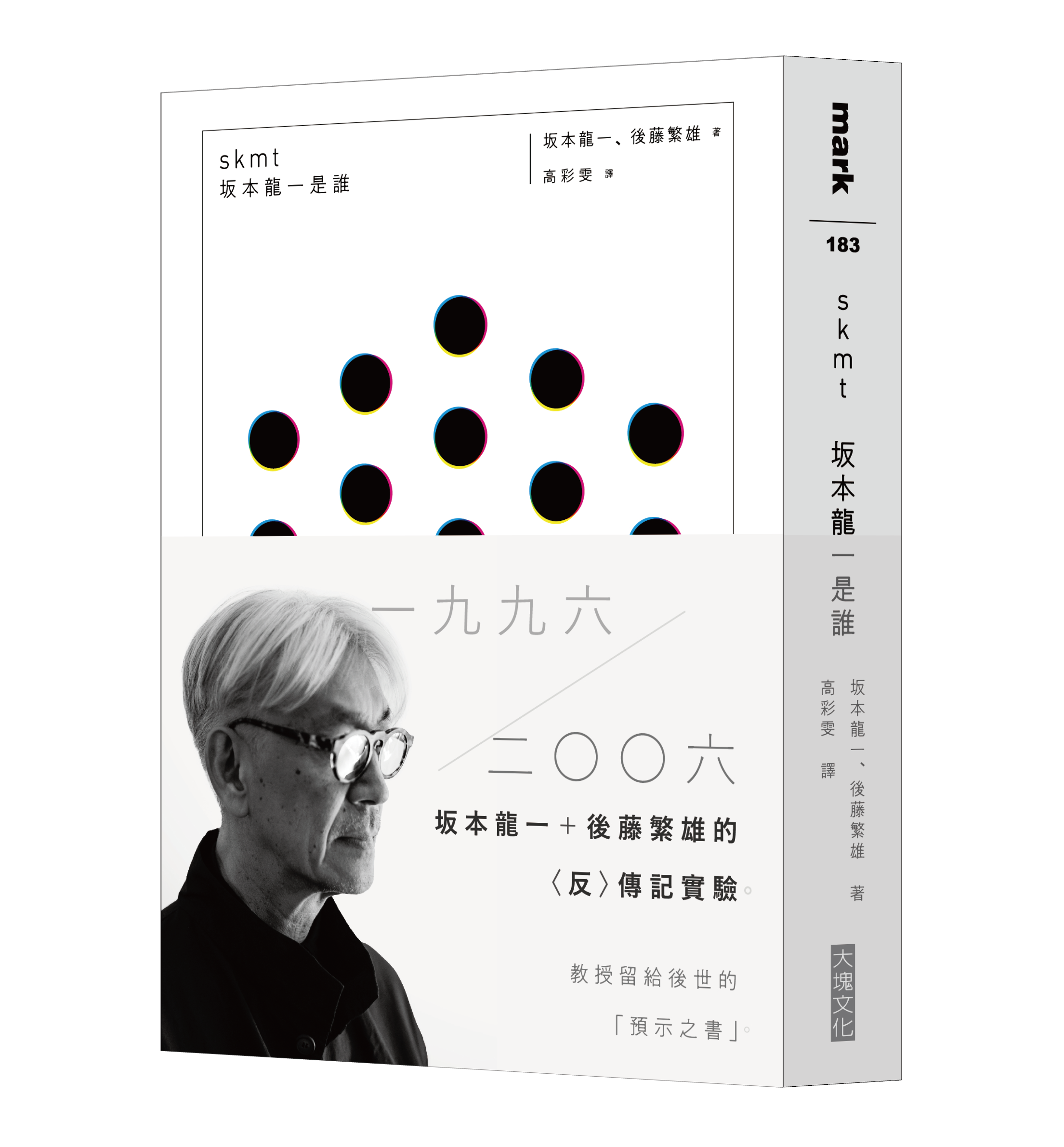

《skmt 坂本龍一是誰》

★ 坂本龍一長達十年的深刻思想紀錄,絕無僅有的珍貴集結。

★ 256則訪談全收錄,毫無保留、全面剖析教授的音樂世界。

★ 深入坂本龍一的哲思,討論範圍極廣,緊扣時代脈搏。

★ 「反傳記」書寫體,呈現坂本龍一最真實、直接的話語&思緒。

★ 繁中版沿用坂本龍一御用設計師中島英樹原版書衣,極具收藏價值。

1996年,天才編輯後藤繁雄帶著1000個問題前往紐約採訪音樂藝術家坂本龍一,提問過程持續了兩年,後結集為《skmt1》。三年之後,二人又展開了第二次對談,直到2006年結束並收入《skmt2》,整場對話足足進行了十年之久。二書集結成《skmt:坂本龍一是誰》一書。

本書集結了從1996年到2006年,十年間不間斷的採訪、對話,同時也收錄了坂本龍一的部分日記、隨心雜感、部落格文章等。與一般常見的自傳形式不同,全書均不見傳統的介紹、說明、評析;而是與之相反,一個個篇章往往從一個簡單的主題帶出,然後圍繞主題,如同朋友閒聊般,即興地步步深入其中。因此各章均相當零碎散落,卻又沿著坂本龍一自身的核心思想,巧妙地維持著連貫的一體性。正如後藤繁雄所言——「人是不斷持續運動的綜合有機體。」透過這些片段式的檔案與筆記,本書精準的記錄下不同時空中,為人所熟知的坂本龍一。使讀者得以更靠近其創作脈絡與生命歷程外,同時更能發現未曾想像的坂本龍一之新面貌。可以說,本書每一篇章都以極為深刻的方式,反覆叩問著「坂本龍一是誰」此命題。

▶書摘◀

給此書Ⅱ 坂本龍一

如果可以的話,直到最後,都想維持不定形的狀態。無論是思考或是生活,都不想維持一貫性。

人生充滿了矛盾,其中尤以自己最不可信。昨天明明還愛著的,今天已經討厭。所以,曾經說出口的話語,我也不想負責。為了保持一貫性,而對現在這個瞬間的想法或感覺說謊,這種事我可受不了。

◯三六 哀傷之井

貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)在拍攝《小活佛》的時候,曾經對作曲的他說「太哀傷了」,貝托魯奇想要某種在悲傷盡頭的希望,請他重新作曲。在激烈爭吵後,他放棄改動原來的曲子,寫下了完全不同的樂曲。「哀傷」,對我來說,是「向下的能量」。開了像「井」一樣的洞,無限往下延伸。那是大約十公尺的水井?還是七公尺左右呢?用水井的深度來調節「哀傷」。貝托魯奇說「太哀傷不能用」的時候,如果修改曲子,十公尺的水井就能調成七公尺的嗎?不行。不能用同樣的東西。勢必得再挖另一口七公尺的水井。

◯四八 二十世紀的終結

後藤:人類的黃金時代是何時?

坂本:到一九七〇年代為止。

後藤:給出一個對新世紀的預言?

坂本:必須償還二十世紀賒欠的帳。

二十世紀要結束了。「疑問」不僅沒有消失,反而愈滾愈大。眾多危機下,究竟人類能不能互助互救?

然而,曾經回答這個疑問的,創造了二十世紀的人們,即留下足跡的偉大政治家、文學家、電影導演,都已經不在了。

◯五一 音樂的恩寵

後藤:音樂的恩寵是什麼?

坂本:可以和數學和建築和SEX合為一體。

◯一九五 郵件採訪/九一一/非戰/自然能源/世界巡演

我認為藝術家本來並不肩負什麼「應該完成的使命」。個別藝術家如何思考,那是自由的,個別藝術家要將任何事引以為使命,也是他的自由。我自己也沒有意識到要將什麼視為個人的使命。自己向來只因為想做就做下去,大概只能這樣說。

不論是「地雷」或「天然能源」,我並非以「藝術家」的身分參與工作,我只能說無論我是什麼職業,大概都會參與這些議題。